Ach Liebste Lass Uns Eilen Rhetorische Stilmittel

Stell dir vor, du bist auf einem barocken Maskenball. Die Musik schwingt, die Perücken wippen, und irgendwo in einer Ecke schmachtet ein junger Mann seine Angebetete an. Er singt ihr ein Lied vor, ein Lied voller Leidenschaft und... rhetorischer Tricks! Denn auch im Barock wollte man Eindruck schinden, und zwar mit Worten.

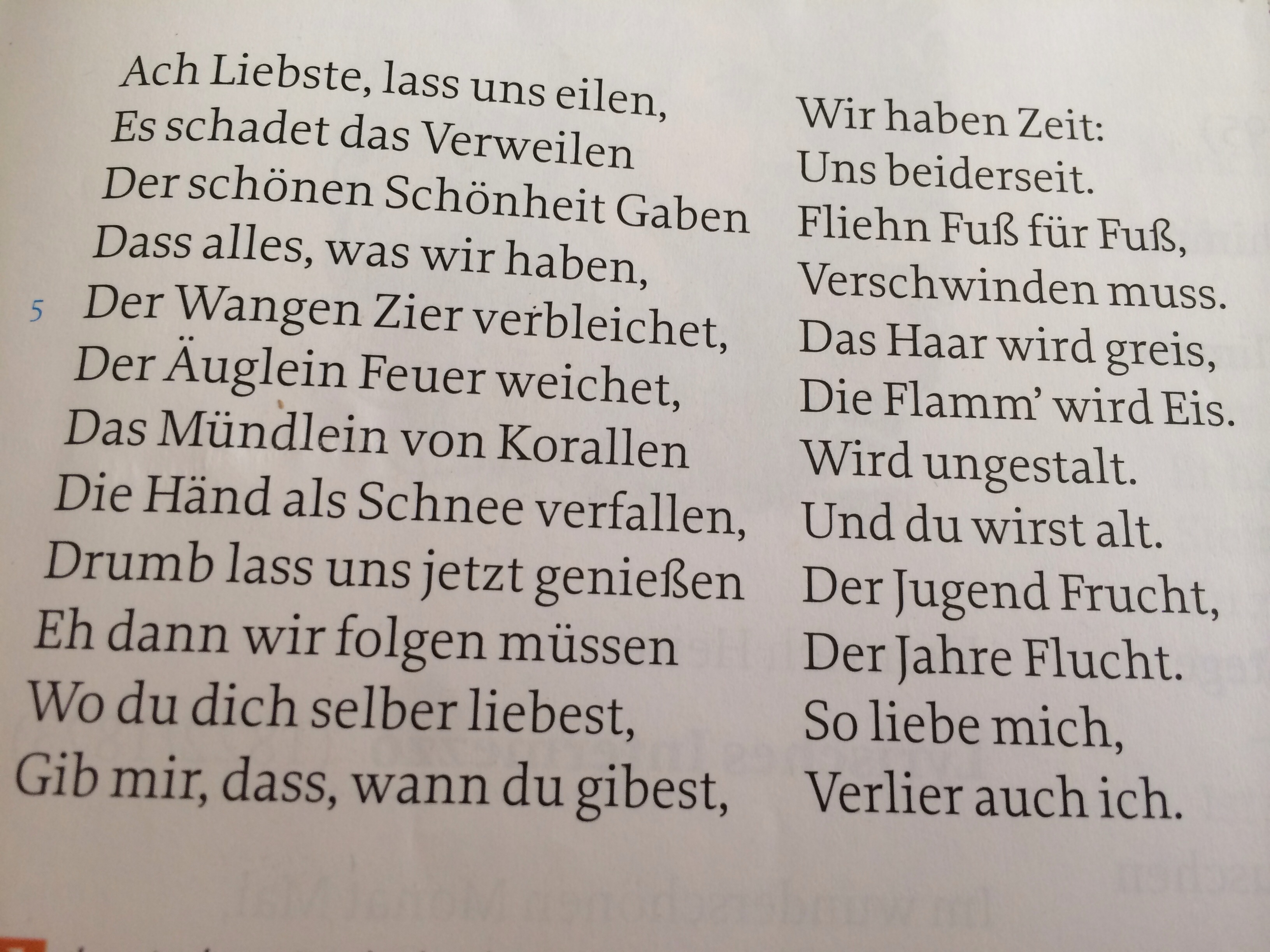

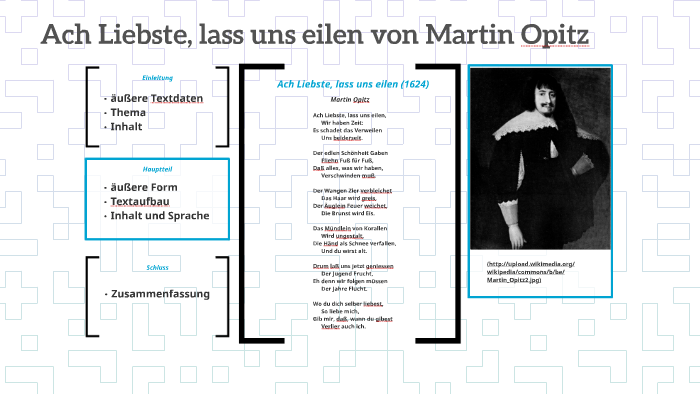

Klar, wir reden hier von "Ach Liebste, lass uns eilen", einem Gedicht von Martin Opitz, einem der ganz Großen der deutschen Barockliteratur. Aber lass dich vom ernsten Unterton nicht abschrecken! Hinter der Schwulst verstecken sich einige urkomische und clevere Schachzüge, die wir uns mal genauer anschauen wollen.

Die tickende Uhr des Lebens

Das Hauptthema ist schnell klar: "Carpe diem!" – Nutze den Tag! Aber Opitz wäre nicht Opitz, wenn er es dabei belassen würde. Er packt das Ganze in ein bombastisches Bild, das so klingt, als würde die Welt gleich untergehen, wenn die beiden Turteltauben nicht sofort zur Sache kommen. Die Zeit, so suggeriert er, rennt wie ein Gepard auf Speed. Und die Jugend? Die ist vergänglich wie... naja, wie ein Tweet, der nach 24 Stunden keiner mehr liest.

"Der schnelle Tag entflieht; die Zeit sich wendet..."

Das ist nicht nur ein bisschen Panikmache, sondern auch ein cleverer rhetorischer Kniff. Er spielt mit der Angst vor dem Verpassen, der FOMO des Barock sozusagen. Wer will schon am Ende seines Lebens bereuen, nicht genug "gelebt" zu haben?

Blumen, die welken und Jungfern, die... na ja

Was wäre ein Barockgedicht ohne Blumen, die welken? Opitz bemüht sie fleißig, um die Vergänglichkeit der Schönheit zu illustrieren. Die Rose verliert ihre Farbe, die Lilie hängt traurig den Kopf. Kurz gesagt: Alles ist im Eimer, wenn man nicht schnellstens die Liebe auskostet. Und dann sind da noch die Jungfern...

Opitz malt das Bild, dass die Damenwelt nur darauf wartet, endlich unter die Haube zu kommen. Und wehe, man lässt sie zu lange warten! Dann welken sie nämlich auch... äh, metaphorisch gesprochen. Er bedient sich hier einer ziemlich konservativen Vorstellung vom weiblichen Glück, aber hey, es war halt der Barock. Da tickten die Uhren noch etwas anders.

Der Sound des Barock: Alliterationen und Anaphern

Neben den inhaltlichen Tricks hat Opitz auch in die Klangkiste gegriffen. Er liebt die Alliteration, also das Spiel mit gleichen Anfangsbuchstaben. Das klingt dann zum Beispiel so: "Was heut' noch grün und blüht..." oder "Die Zeit sich wendet." Das macht den Text eingängiger und verleiht ihm eine gewisse musikalische Qualität.

Und dann ist da noch die Anapher, die Wiederholung gleicher Wörter am Satzanfang. Das erzeugt einen gewissen Trommeleffekt und verstärkt die Dringlichkeit der Botschaft. Man stelle sich vor, Opitz würde in einer modernen Rede sagen: "Wir müssen jetzt handeln! Wir müssen jetzt lieben! Wir müssen jetzt das Leben genießen!" Das würde auch heute noch ziehen, oder?

Fazit: Mehr als nur Staub und Perücken

"Ach Liebste, lass uns eilen" ist mehr als nur ein verstaubtes Gedicht aus dem Geschichtsbuch. Es ist ein Spiegelbild seiner Zeit, ein Zeugnis barocker Lebensart und ein cleveres Beispiel für den Einsatz rhetorischer Mittel. Wenn du das nächste Mal dieses Gedicht liest, versuche, die Ironie und den Humor hinter der Fassade zu entdecken. Und vielleicht inspiriert es dich ja auch dazu, den Moment zu genießen – ohne gleich in Panik zu verfallen, weil die Rosen im Garten welken.

Denn eines ist klar: Ob Barock oder heute, die Liebe und das Leben sind immer einen Eilgang wert.