Gütekriterien Qualitativer Forschung Mayring

Stell dir vor, du backst deinen ersten Kuchen. Du folgst dem Rezept, aber irgendwie schmeckt er komisch. Zu süß, zu trocken, irgendwas stimmt nicht. Was ist schief gelaufen? Hat das Rezept überhaupt Sinn gemacht? Oder hast du vielleicht die falschen Zutaten benutzt? Genau solche Fragen stellen sich auch Forschende, die qualitative Forschung betreiben – nur, dass es bei ihnen nicht um Kuchen, sondern um komplexe menschliche Erfahrungen geht.

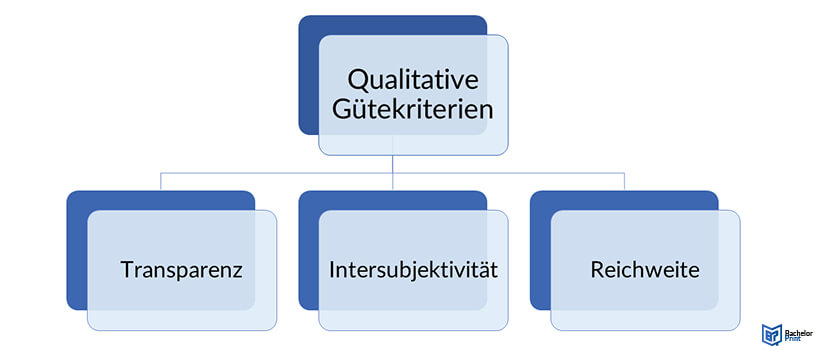

Was sind diese "Gütekriterien" überhaupt?

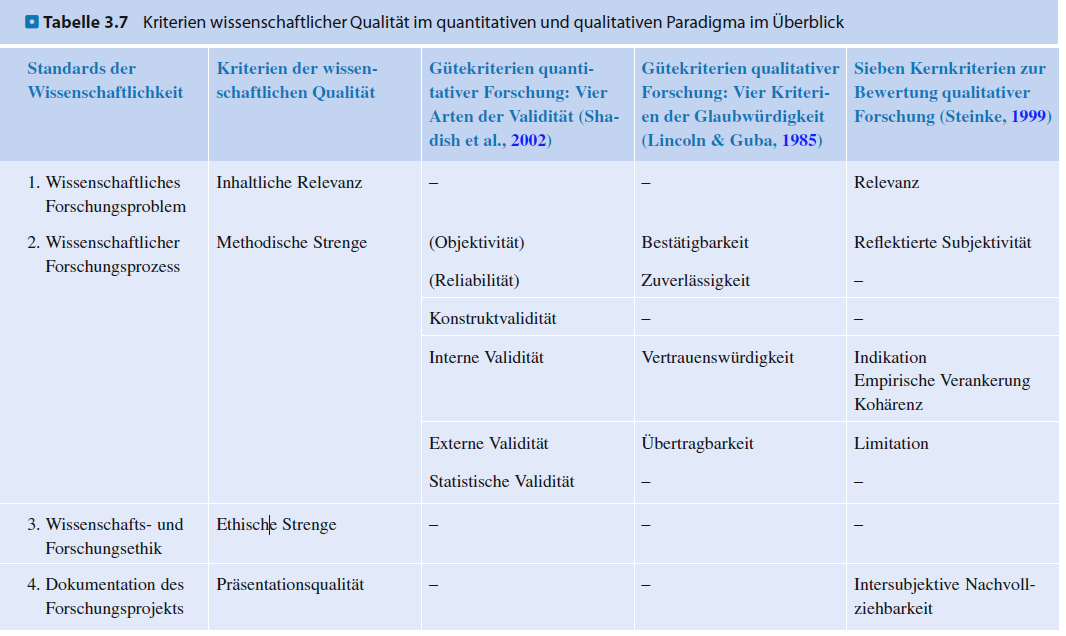

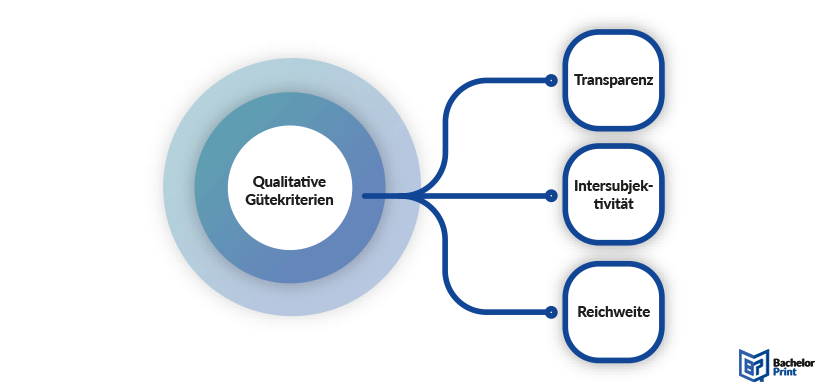

Okay, "Gütekriterien" klingt total akademisch, oder? Aber keine Angst, es ist gar nicht so kompliziert. Stell dir vor, es sind einfach die Qualitätsstandards für qualitative Forschung. Sie helfen uns zu beurteilen, ob eine Studie gut gemacht ist, ob die Ergebnisse vertrauenswürdig sind und ob wir sie ernst nehmen können.

Denk an eine Reportage im Fernsehen. Du willst doch wissen, ob der Journalist gründlich recherchiert hat, ob er verschiedene Perspektiven berücksichtigt hat und ob seine Schlussfolgerungen logisch sind. Die Gütekriterien sind quasi die Checkliste für die Qualitätssicherung in der qualitativen Forschung.

Mayring und seine Gütekriterien: Ein Rezept für gute Forschung

Philipp Mayring ist ein bekannter Name in der qualitativen Forschung. Er hat eine Reihe von Gütekriterien formuliert, die uns helfen, die Qualität qualitativer Studien zu beurteilen. Und hey, es ist wie bei einem guten Rezept! Wenn du dich an die Anweisungen hältst, wird das Ergebnis wahrscheinlich gut.

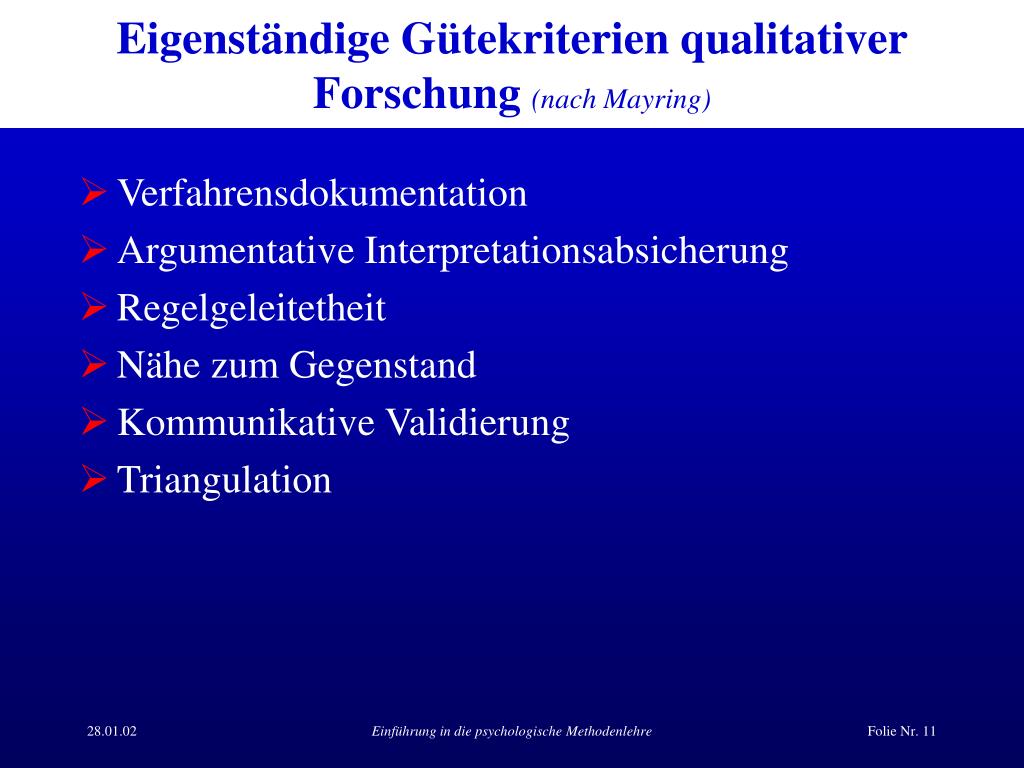

Hier sind ein paar von Mayrings wichtigsten Zutaten, äh, Gütekriterien, erklärt in Alltagssprache:

- Verfahrensdokumentation: Stell dir vor, du filmst dein Kuchenbacken. Du zeigst jeden Schritt, erklärst, warum du was machst. In der Forschung heißt das, dass die Forschenden genau aufschreiben, wie sie vorgegangen sind. Wer hat an der Studie teilgenommen? Wie wurden die Daten gesammelt? Wie wurden sie analysiert? Alles muss transparent sein, damit andere nachvollziehen können, was passiert ist.

- Argumentative Interpretationsabsicherung: Das ist wie bei einer Krimiserie. Die Detektive präsentieren ihre Beweise und erklären, warum sie zu einem bestimmten Schluss gekommen sind. In der Forschung bedeutet das, dass die Forschenden ihre Interpretationen begründen und belegen müssen. Sie können sich nicht einfach etwas ausdenken! Sie müssen zeigen, dass ihre Schlussfolgerungen auf den Daten basieren.

- Regelgeleitetheit: Denk an ein Brettspiel. Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Sonst wird es unfair. In der Forschung bedeutet das, dass die Forschenden sich an bestimmte Regeln halten müssen, wenn sie die Daten analysieren. Es darf keine Willkür geben.

- Nähe zum Gegenstand: Stell dir vor, du willst verstehen, warum dein Nachbar so gerne gärtnert. Du musst mit ihm reden, ihn beobachten, dich in seine Welt hineinversetzen. In der Forschung bedeutet das, dass die Forschenden nah an den Erfahrungen der Menschen dran sein müssen, die sie untersuchen. Sie dürfen nicht einfach von ihrem Schreibtisch aus Theorien entwickeln.

- Kommunikative Validierung: Das ist wie eine Feedback-Runde. Du fragst deine Freunde, ob dein Kuchen schmeckt. In der Forschung bedeutet das, dass die Forschenden ihre Ergebnisse mit den Teilnehmenden der Studie besprechen. Stimmen sie mit den Interpretationen überein? Haben sie etwas hinzuzufügen? Das hilft, Fehler zu vermeiden und die Ergebnisse zu verbessern.

Warum sollte dich das interessieren?

Okay, du denkst vielleicht: "Ich bin doch keine Forscherin, was geht mich das an?" Aber ganz ehrlich, es geht uns alle an! Qualitative Forschung beeinflusst unser Leben ständig. Sie hilft uns, die Welt um uns herum besser zu verstehen. Sie kann dazu beitragen, bessere Bildungsprogramme zu entwickeln, die Gesundheitsversorgung zu verbessern oder politische Entscheidungen zu treffen, die auf den Bedürfnissen der Menschen basieren.

Wenn du also das nächste Mal einen Artikel über eine qualitative Studie liest, denk an Mayrings Gütekriterien. Frag dich: Hat die Studie Hand und Fuß? Wurde sauber gearbeitet? Sind die Ergebnisse vertrauenswürdig? Denn nur wenn wir kritisch hinterfragen, können wir sicherstellen, dass qualitative Forschung wirklich etwas Positives bewirkt.

Und wer weiß, vielleicht inspiriert dich das ja sogar, selbst mal eine kleine qualitative Studie zu machen. Zum Beispiel, um herauszufinden, warum deine Katze so gerne in Kartons schläft. Mit den richtigen "Zutaten" kann das richtig spannend werden!