Nathan Der Weise 1 Aufzug 1 Auftritt Analyse

Okay, Leute, Hand aufs Herz: Wer von euch hat "Nathan der Weise" im Deutschunterricht gehasst? Keine Sorge, ich verrate euch nicht. Aber bevor ihr jetzt panisch wegklickt, lasst mich euch zeigen, dass Lessings Drama mehr ist als nur verstaubter Schulstoff. Heute nehmen wir uns nämlich den ersten Aufzug, erste Szene vor und zerlegen ihn auf eine Art, die selbst Lessing amüsiert hätte.

Szene für Szene: Was passiert hier überhaupt?

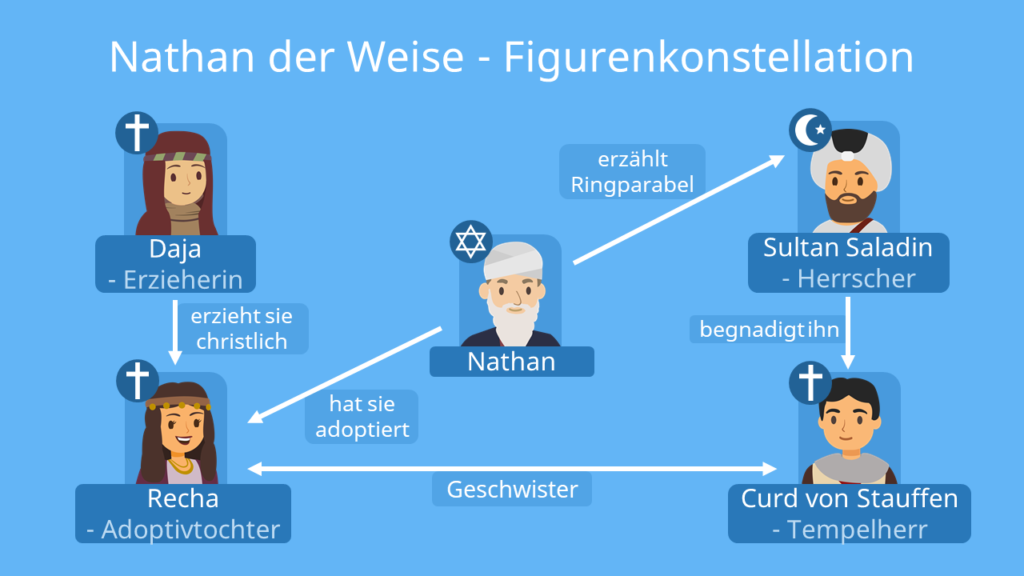

Stellt euch vor: Wir sind in Jerusalem. Nathan, ein reicher jüdischer Kaufmann, kommt gerade von einer Geschäftsreise zurück. Seine Adoptivtochter Recha wurde während seiner Abwesenheit beinahe von einem Christen gerettet. Klingt kompliziert? Ist es erstmal nicht. Im Grunde ist es wie der Anfang einer Netflix-Serie, wo man erstmal alle Charaktere und ihre Beziehungen kennenlernt. Nur ohne Binge-Watching. (Na ja, fast.)

Praktischer Tipp: Lest die Szene einmal laut vor. Das hilft ungemein, um den Rhythmus und die Sprache Lessings zu verstehen. Es ist wie bei einem guten Song – man muss ihn fühlen!

Figuren unter der Lupe: Wer ist wer?

In dieser ersten Szene treffen wir hauptsächlich auf zwei Charaktere: Recha und Daja, Rechas Gesellschafterin. Recha ist aufgeregt und voller Dankbarkeit gegenüber dem Tempelherrn, der sie gerettet hat. Daja hingegen ist eher pragmatisch und versucht, Recha zu erden. Man könnte sagen, Daja ist der innere Kritiker in Rechas Kopf – wir alle kennen das, oder?

Fun Fact: Lessing war ein Meister der Charakterzeichnung. Jede Figur in "Nathan der Weise" hat ihre eigene Stimme und Motivation, was das Stück so lebendig macht. Es ist fast so, als würde man eine Folge "Friends" schauen, nur eben in Reimform.

Die Ringparabel: Eine unterschwellige Botschaft

Okay, die Ringparabel kommt in dieser ersten Szene noch nicht vor, aber sie schwebt wie ein Damoklesschwert über allem. Denn Lessing wollte mit "Nathan der Weise" eine Botschaft der Toleranz und Vernunft vermitteln. Die Ringparabel, die später im Stück kommt, ist das Herzstück dieser Botschaft. Sie sagt im Grunde: Es ist egal, welcher Religion du angehörst, solange du ein guter Mensch bist.

Kulturelle Referenz: Die Ringparabel findet sich in ähnlicher Form schon in älteren Texten. Lessing hat sie also nicht erfunden, sondern sie genial für seine Zwecke adaptiert. Es ist wie bei einem Remix eines alten Songs – man erkennt das Original, aber es klingt trotzdem neu und aufregend.

Die Sprache Lessings: Nicht einfach, aber lohnenswert

Ja, Lessings Sprache kann anfangs etwas sperrig wirken. Das liegt vor allem an dem Blankvers (ungereimter, jambischer Fünfheber), in dem das Stück geschrieben ist. Aber keine Panik! Mit ein bisschen Übung kommt man schnell rein. Und wenn man erstmal den Dreh raus hat, ist es fast so, als würde man einen Flow spitten (nur eben auf Deutsch und ohne Rap-Beats).

Visuelle Pause: Stellt euch vor, ihr seid Regisseure. Wie würdet ihr diese Szene inszenieren? Welche Farben, welche Musik, welche Gesten würden die Stimmung der Szene unterstreichen?

Was wir daraus lernen können: Toleranz im Alltag

Was hat "Nathan der Weise" mit unserem heutigen Leben zu tun? Mehr, als man denkt! Die Botschaft der Toleranz und Vernunft ist heute genauso wichtig wie vor 250 Jahren. Wir leben in einer Welt, in der Vorurteile und Hassreden leider immer noch an der Tagesordnung sind. Umso wichtiger ist es, sich mit Werken wie "Nathan der Weise" auseinanderzusetzen und sich bewusst zu machen, dass wir alle Menschen sind – egal welcher Religion, welcher Hautfarbe oder welcher sexuellen Orientierung wir angehören.

Reflexion für den Tag: Nehmt euch heute einen Moment Zeit und überlegt, wo ihr im Alltag vielleicht unbewusst Vorurteile habt. Und dann versucht, diese Vorurteile abzubauen. Es ist ein Prozess, aber jeder kleine Schritt zählt.

Lessings "Nathan der Weise" ist kein verstaubtes Relikt aus dem Deutschunterricht, sondern ein zeitloses Plädoyer für Menschlichkeit und Vernunft. Und die erste Szene ist der perfekte Einstieg in dieses faszinierende Stück.