ökologische Und Physiologische Potenz

Hast du dich jemals gefragt, warum bestimmte Pflanzen nur an bestimmten Orten wachsen, oder warum manche Tiere extreme Temperaturen besser vertragen als andere? Die Antwort könnte in zwei faszinierenden Konzepten liegen: der ökologischen und der physiologischen Potenz. Klingt kompliziert? Keine Sorge, wir brechen das Ganze mal ganz entspannt auf! Es ist nämlich wirklich spannend zu verstehen, wie Lebewesen mit ihrer Umwelt interagieren und welche Grenzen ihnen gesetzt sind.

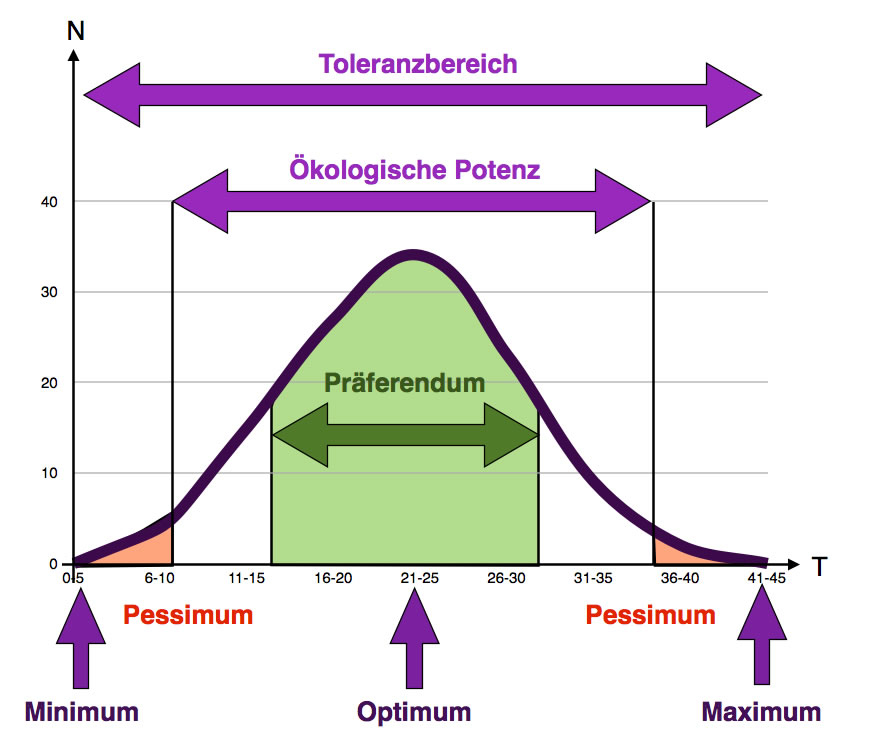

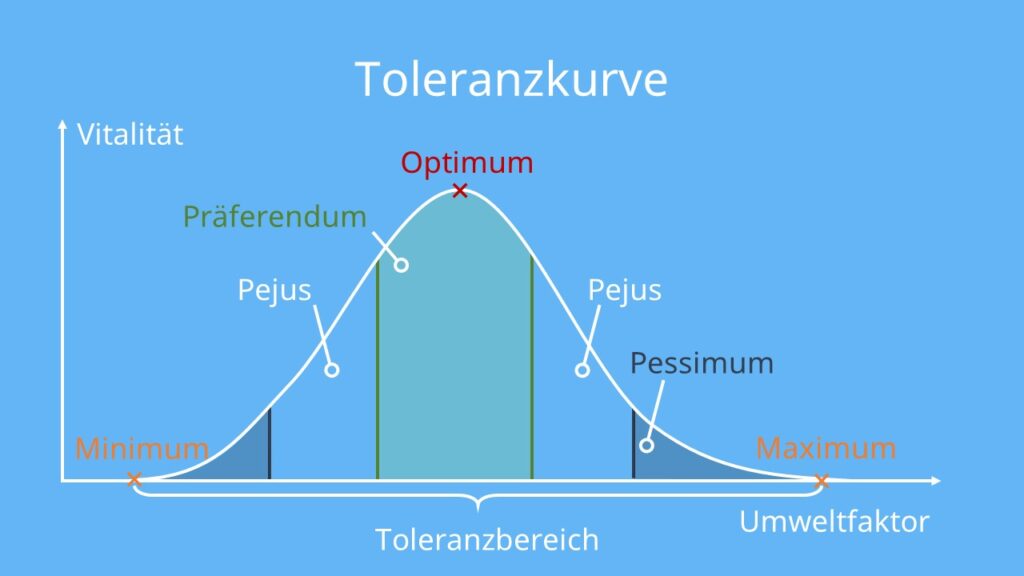

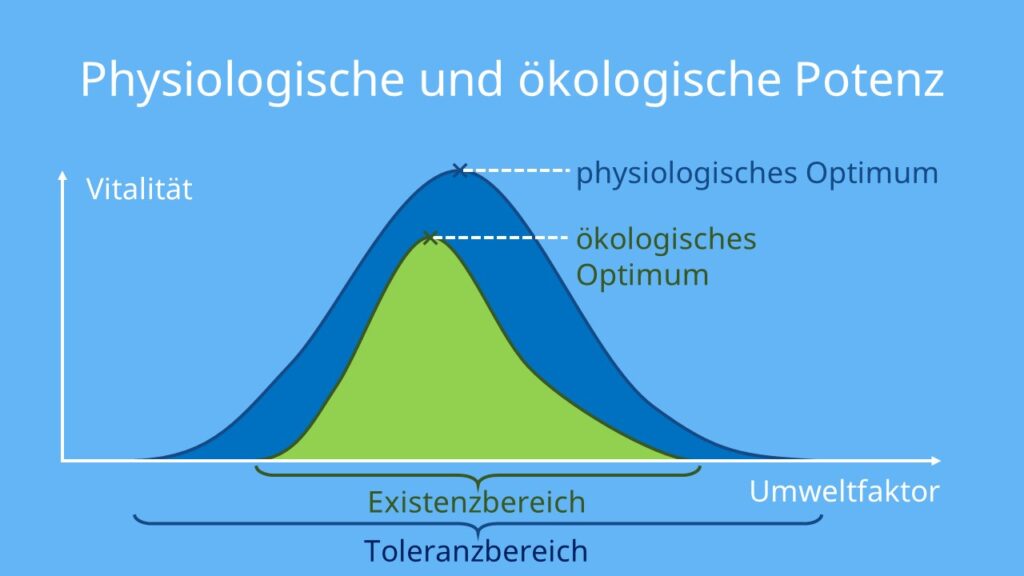

Im Grunde beschreiben die ökologische und die physiologische Potenz, wie gut eine Art mit unterschiedlichen Umweltbedingungen zurechtkommt. Stell dir vor, du bist ein Top-Athlet. Deine physiologische Potenz beschreibt dein maximales Potenzial unter idealen Bedingungen – optimales Training, perfekte Ernährung, keine Verletzungen. Du könntest also richtig abliefern! Die ökologische Potenz hingegen beschreibt, wie du tatsächlich im echten Leben abschneidest, mit all den Herausforderungen, die dazu gehören: schlechtes Wetter, Konkurrenz, unvorhergesehene Ereignisse. Sie ist also sozusagen die "Realitätsversion" deines Potentials.

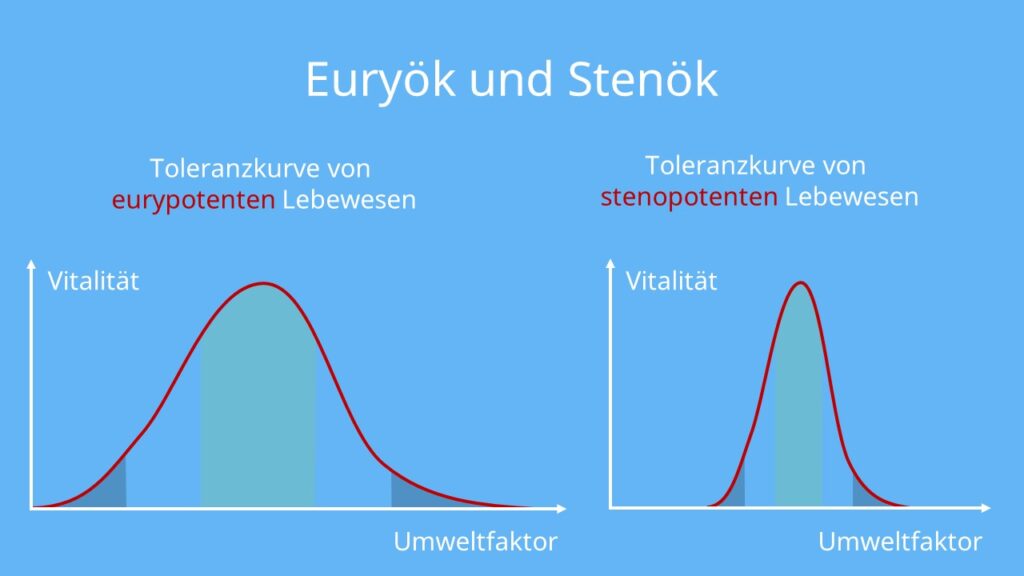

Die physiologische Potenz ist also das theoretische Maximum, die Fähigkeit einer Art, unter Laborbedingungen oder in Abwesenheit von Konkurrenz zu überleben und sich fortzupflanzen. Hier werden also nur die reinen körperlichen Eigenschaften betrachtet. Die ökologische Potenz hingegen betrachtet die tatsächliche Verbreitung und das Vorkommen einer Art in der Natur, also unter realen Bedingungen mit all den biotischen (z.B. Konkurrenz, Fressfeinde) und abiotischen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Unterschied zwischen den beiden Potenzen zeigt uns also, wie stark eine Art durch ihre Umwelt beeinflusst wird.

Warum ist das Ganze nun nützlich? Nun, es hilft uns zu verstehen, wie Ökosysteme funktionieren und wie Arten miteinander interagieren. Im Bildungsbereich kann es Schülern und Studenten helfen, komplexe ökologische Zusammenhänge zu begreifen. Wenn man zum Beispiel untersucht, warum eine bestimmte Pflanzenart in einem Garten gedeiht, aber im angrenzenden Wald nicht, kann man die Konzepte der ökologischen und physiologischen Potenz anwenden, um die möglichen Ursachen zu analysieren (z.B. Lichtverhältnisse, Bodenbeschaffenheit, Konkurrenzdruck).

Auch im täglichen Leben begegnen wir diesen Konzepten, wenn wir beispielsweise darüber nachdenken, welche Pflanzen wir in unseren Garten pflanzen. Eine Pflanze mit einer hohen physiologischen Potenz könnte theoretisch überall wachsen, aber ihre ökologische Potenz wird durch Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung und Konkurrenz mit anderen Pflanzen eingeschränkt. Wir wählen also Pflanzen aus, die gut an die Bedingungen in unserem Garten angepasst sind.

Wie kannst du das Ganze nun selbst erkunden? Ganz einfach! Beobachte die Pflanzen und Tiere in deiner Umgebung. Wo findest du sie? Wo findest du sie nicht? Welche Faktoren könnten eine Rolle spielen? Vergleiche beispielsweise, wie verschiedene Pflanzenarten mit Trockenheit umgehen. Manche haben tiefe Wurzeln, andere speichern Wasser in ihren Blättern. Das sind alles Anpassungen, die ihre ökologische Potenz beeinflussen. Du kannst auch kleine Experimente durchführen, beispielsweise indem du Samen verschiedener Pflanzenarten unter unterschiedlichen Bedingungen (z.B. unterschiedliche Lichtintensität, unterschiedliche Bodenfeuchtigkeit) keimen lässt und beobachtest, welche Arten am besten wachsen. So kannst du spielerisch die Konzepte der ökologischen und physiologischen Potenz erkunden und ein tieferes Verständnis für die Natur entwickeln!