Theorien Der Internationalen Beziehungen

Hey Weltenbummler und Couch-Diplomaten! Habt ihr euch jemals gefragt, warum die Welt so tickt, wie sie tickt? Krieg, Frieden, Handel, Klimakonferenzen – all das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis komplexer Dynamiken. Und genau diese Dynamiken wollen wir heute unter die Lupe nehmen, ganz locker und ohne staubtrockene Uni-Vorlesung.

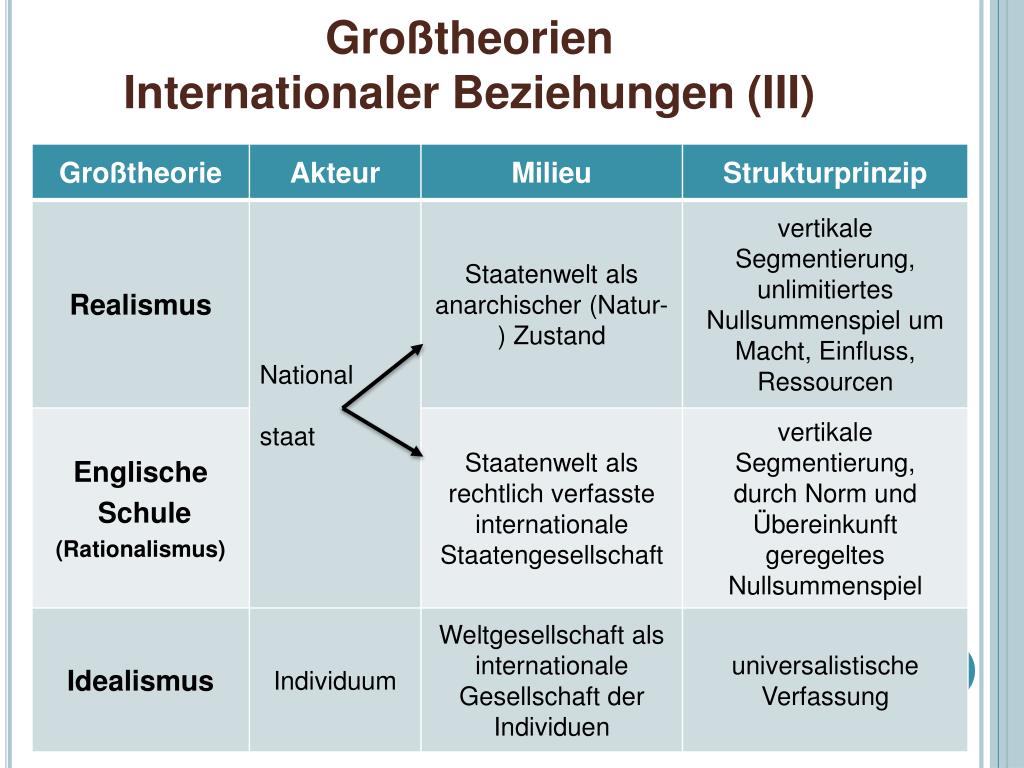

Realismus: Das Pokerspiel der Nationen

Stellt euch vor, die Welt ist ein riesiger Pokertisch. Jede Nation ist ein Spieler mit eigenen Karten (Ressourcen, Militär, Wirtschaftskraft) und dem Ziel, möglichst viel vom Pott abzuräumen – sprich, die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist im Kern der Realismus. Macht ist das A und O. Moralische Bedenken? Taktische Manöver, um den Gegner zu täuschen. Das klingt zynisch, aber viele Analysten sehen darin eine treffende Beschreibung internationaler Beziehungen. Denkt an den Kalten Krieg – ein klassisches Beispiel für realistisches Denken: Abschreckung, Wettrüsten, das ständige Balancieren am Rande des Abgrunds.

Praktischer Tipp: Beobachtet die Nachrichten mal aus dieser Perspektive. Wer zieht gerade die Fäden? Wer blufft? Wer hat wirklich die Macht? Vielleicht entdeckt ihr Muster, die euch vorher verborgen geblieben sind.

Liberalismus: Die Macht der Kooperation

Der Liberalismus ist da optimistischer. Er glaubt an die Macht der Kooperation, an internationale Organisationen (wie die UNO oder die EU) und an den Handel. Gemeinsam sind wir stark ist hier das Motto. Durch Handel und gemeinsame Interessen entstehen Abhängigkeiten, die Kriege weniger wahrscheinlich machen. Denkt an die Europäische Union: Früher Erzfeinde, heute Partner in einem gemeinsamen Markt. Die Idee dahinter: Wer wirtschaftlich voneinander profitiert, schießt sich nicht so leicht in die Füße.

Fun Fact: Wusstet ihr, dass die Idee des Völkerbundes (der Vorläufer der UNO) maßgeblich von Immanuel Kant inspiriert wurde? Sein Aufsatz "Zum ewigen Frieden" ist quasi die Blaupause für den liberalen Idealismus.

Konstruktivismus: Die Macht der Ideen

Der Konstruktivismus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt: Die Welt ist nicht einfach nur ein Schachbrett, auf dem Nationen ihre Züge machen. Sondern: Unsere Vorstellungen davon, was "gut" und "böse" ist, was "Sicherheit" bedeutet, beeinflussen unser Handeln maßgeblich. Identitäten, Normen und Werte spielen eine riesige Rolle. Was bedeutet das konkret? Ein Beispiel: Der Kampf gegen den Klimawandel. War lange Zeit kein Thema. Erst als sich das Bewusstsein dafür schärfte, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung darstellt, begannen Regierungen und internationale Organisationen zu handeln.

Kulturelle Referenz: Denkt an den Film "Avatar". Die Na'vi leben in Harmonie mit der Natur. Ihre Werte und Normen sind fundamental anders als die der menschlichen Invasoren. Diese unterschiedlichen Weltbilder führen zu einem Konflikt, der viel über konstruktivistische Ideen aussagt.

Und was bringt das alles im Alltag?

Klar, internationale Beziehungen klingen erstmal weit weg. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man: Diese Theorien beeinflussen unser Leben ständig. Die Preise im Supermarkt hängen von internationalen Handelsabkommen ab. Unsere Sicherheit wird von militärischen Bündnissen und diplomatischen Verhandlungen bestimmt. Und selbst unsere Urlaubsplanung wird von politischen Beziehungen beeinflusst.

Praktischer Tipp: Informiert euch über die Positionen verschiedener politischer Parteien zu internationalen Themen. Vergleicht, welche Theorie sie implizit oder explizit vertreten. Das hilft, ihre Entscheidungen besser zu verstehen.

Am Ende geht es darum, die Welt nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen, sondern sie zu verstehen. Zu hinterfragen, welche Kräfte am Werk sind und wie wir selbst dazu beitragen können, eine bessere Zukunft zu gestalten. Ob wir nun Realisten, Liberalisten oder Konstruktivisten sind (oder irgendetwas dazwischen) – die Auseinandersetzung mit diesen Theorien schärft unseren Blick und macht uns zu mündigeren Weltbürgern. Und das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder?

.jpg)